青岛二卫招生简章(青岛高中特长生招生)

来源:中国职校招生网 时间:2022-07-27 10:49:32

□文/图 半岛全媒体首席记者 张文艳(署名除外)

追寻历史遗迹,挖掘海洋文化。

此行来到灵山卫,置身于高楼大厦间的村落群,600多年前,迁徙于此的先辈们战时为兵,平时为民,保卫家园不受海上倭寇的侵犯。当使命退去,留给百姓的是安宁的生活,和祖辈英雄奋战、潜心攻读的动人故事。

城隍庙尚存,古城墙、古炮台仍在,是历史的见证,也是后辈寻找根基的寄托。在灵山卫街道“文化通”殷常伟主任的带领下,在众多专家和史料的支持下,我们寻觅灵山卫的旧迹,还原灵山卫的往事,打捞流传数百年的传说。

第一回 海道通衢处,金戈铁马来

走出高楼大厦,踏入灵山卫城,有一种“柳暗花明又一村”之感。

灵山卫城里多为平房和二层小楼,整齐的街道上,人来人往,网点林立。承恩路、阅武路,贯穿南北。保留下来的名字,其实是灵山卫城的城门,殷常伟主任告诉半岛全媒体记者,灵山卫城有四个城门:东朝阳门,西阅武门,南镇海门,北承恩门。

“灵山卫城经过多次重修”,殷常伟说。

落日动边愁,孤城倚画楼。

海分天地阔,山抱古今秋。

一线吞三辅,千军控九州。

东来思楚汉,长啸拍吴钩。

这是清朝陈周璜的诗作《登镇海楼》,镇海楼上,眺望山海,周边的环境一览无余,而金戈铁马声仿佛穿越时空而来,震撼人心。

灵山卫,北倚小珠山,南濒黄海,与灵山岛隔海相望。《胶志》中记载:“灵山卫距胶州之南九十里,左右皆崇山,其南一望无际者,海也。有山涌出其间,俨若翠屏天开者,灵山也。卫因山而名”

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。依山傍水,山灵水秀。

正因为位置绝佳,才成为“实海道之通衢,南北之咽喉也”。在历史的长河中,船只鳞次栉比,或停或走,这片海湾不曾寂寞。然而,也正因为此,海上侵扰不断。

早在西周时期,莒国在此设安阳邑以防海袭。战国时期,齐国又在此地设安陵邑,彰显其海防重镇的历史地位。横亘境内的齐长城,诉说着灵山卫金戈铁马的沧桑历史。这里曾经是火器应用于军事领域后的第一次大规模海战——宋金唐岛海战的主战场。虽然战场硝烟早已殆尽,但时至今日仿佛还能感受到火器海战带给世人的震撼。

元朝末年,海上危机仍然不断。

400年后,苏氏的后人苏潜修编撰的《灵山卫志》记载了灵山卫建立的原因,除了地势是“左二崂,右大珠”,“通江淮之运道,舳舻直接幽燕,联吴越之战艘,片帆可达化外”,“唐岛口岸陡水深,不俟潮汛,舟至即可抵岸”外,还有战争的原因,比如毛贵。

1357年春,一支由海州(今连云港)出发船队悄悄向青岛沿海靠近。波涛阵阵,船只浩浩荡荡,丝毫未受到阻挡,一举进发,登陆胶州湾,突袭胶西(今胶州)。这支船队的头目,就是红巾军的部将毛贵,根据《灵山卫志》的记载,毛贵是由唐岛淮子口登岸的。淮子口大致位于今团岛至薛家岛所经海域,是海舶进出胶州湾的孔道。

军队自海上突袭而至,镇守胶州的元朝签枢密院使脱欢毫无防备,仓促应战。由于双方兵力悬殊,毛贵一举攻占了胶州城。只是,这位纵横战场的将领,在战争中被认为犯下屠城的罪行。他带领的军队不仅纵火烧城,还大开杀戒,百姓跑得跑,逃得逃,“留在城里的只有4个人侥幸活了下来”。

来自统治内部血的教训是一方面,海上倭寇的侵扰让明朝皇帝朱元璋决定建立影响深远的卫所制度。

第二回 卫所御倭寇,千军固疆土

灵山卫的护城河,由山间流下,穿城而入。如今的护城河水流不多,却也见证了600多年的历史沧桑……

倭寇在青岛疆域犯下累累罪行。

洪武二年(1369年)正月,“倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去”;洪武四年六月,“倭夷寇胶州,劫掠沿海人民”;洪武六年七月,“倭夷寇即墨、诸城、莱阳等县,沿海居民多被杀掠,诏近海诸卫分兵讨捕之”……

这是《明实录》等史料的记载,山东半岛成了不折不扣的重灾区。尤其是东方海上丝绸之路的开辟,让倭寇有了可乘之机。他们每到清明前后,借东南风以“闪电战”的方式,直插山东半岛,烧杀抢掠,无恶不作,等追击一来,海螺吹响,手持大刀的强者殿后,弱者居中,形成“蝴蝶阵”,乘船遁去。

倭寇的猖獗让统治集团意识到边患危机,于是,为了巩固海防保护边境居民,朱元璋对前朝历代军事制度进行了经验总结,创立了卫所制度,大量的卫、所拔地而起,从洪武五年(1372年)开始,先后成立了胶州千户所、灵山卫、鳌山卫等。

卫在当时是隶属于州府的军事机构,凡郡县皆立卫所,大约五千六百人为一卫,一个卫下设三到五个所,1200人为一所,120人为百户。那时,灵山卫辖区属于莱州府管辖,殷主任说:“最早,灵山卫可能辖有前、后、左、右、中五所。前所即夏河寨备御千户所,建有城池,在原胶南县琅琊镇驻地夏河城。防区与安东卫(现在的日照市)的石臼所相接。后所即胶州守御千户所,依附于胶州城,防区与鳌山卫(青岛市里)的浮山所相接。左、右、中三个所(指挥所)在卫城内。灵山卫设有指挥使、指挥同知、指挥佥事、千户、百户、镇抚等武职官员。同时,还于沿海设烽火墩台30座,临海城堡12处,屯30个。军户驻于寨、屯中,烽烟告警,有敌人来犯时,则民即为兵;和平时期,则兵即为民。军屯耕种收入为军费,上缴都督府一部分钱粮,为国家军饷开支。”

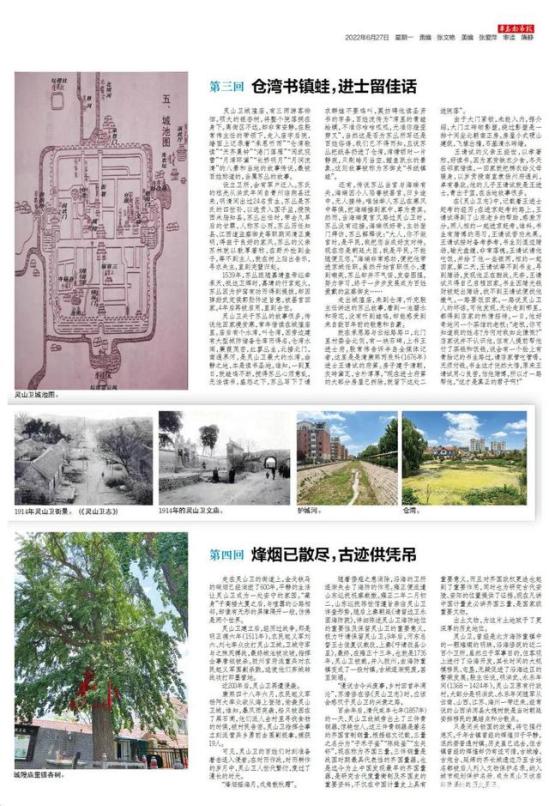

灵山卫是右丞相魏国公徐达奉命派遣指挥佥事朱兴随迁大批民众来此建立的。朱兴到任后,亲自巡海并视察沿海形势,决定于明洪武三十一年(1398年)在小珠山南麓建造土城:城周为三里,围墙高二丈五尺,厚一丈二尺五,东西南北各有城门,护城河深为二丈五尺,宽二丈。由城上放眼远眺,地势高旷,往下逐渐平坦,均可驻民屯兵。沿岸险要的竹岔岛,与灵山岛修建的烽火墩台,东起唐岛湾,西至琅琊皆各构筑炮台数座,连点成线,遥相呼应,昼夜伺敌。

永乐二年(1404年),指挥佥事郭崇重修,外包加砖,周方加二里,四门加楼,増铺舍十余所,增大规模,城墙扩展为五里,且以青砖砌筑,四个城门加筑门楼,东曰朝阳,西曰阅武,南曰镇海,北曰承恩。弘治元年(1488年),分巡副使赵鹤龄再度指挥重修,卫城已具相当规模。

城中分东、西、南、北四街,建有卫署、学宫、经历司、仓廒等。四门之上筑有翘檐探角的城楼,城内有东西南北十字大街,共四街十五巷。登高以望,酷似棋盘,各巷巷口的石墩,犹如棋子;一条小溪自北门入,由南门出,渐次归海,更似界河。

随着时光的推进,后人不断改造营建,卫城功能日臻完备合理,将战备防御与兵民生活恰当布局,街巷井然,政治、军事、宗教、文化设施齐备,是一座雄踞海防的坚固城池。

第三回 仓湾书镇蛙,进士留佳话

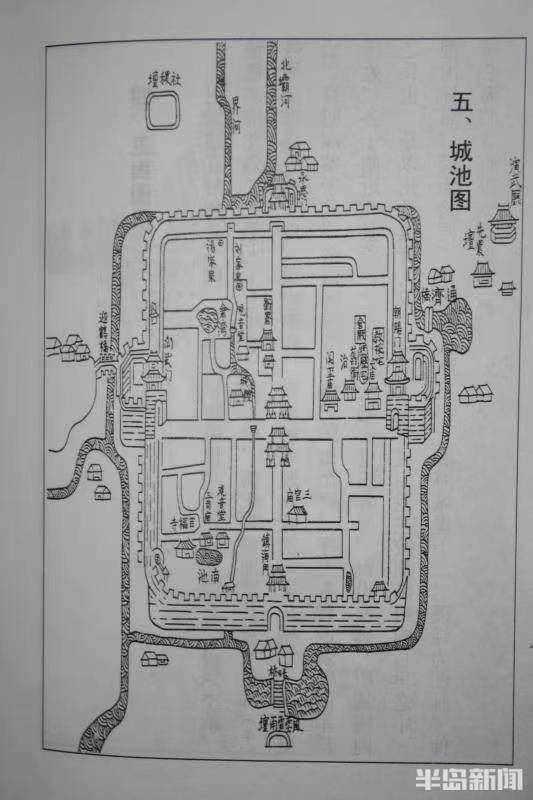

灵山卫城隍庙,有三两游客徘徊。硕大的银杏树,将整个院落拥在身下。离街区不远,却非常安静。在殷常伟主任的带领下,走入庙宇后院,墙面上记录着“承恩听雨”“仓湾敬读”“天齐晨钟”“港门落雁”“阅武观雪”“月湾环黛”“长桥明月”“月涧流清”的八景和当地的故事传说。最被百姓称道的,当属苏丛的故事。

设立卫所,会有军户迁入。苏氏的祖先从洪武年间自青州临朐县迁来,明清间出过24名贡生,苏丛是苏氏的四世孙,以选贡入国子监,授陕西米脂知县。苏丛出任时,带去久旱后的甘霖,人称苏公雨。苏丛历任知县、江西道监察御史等职期间清正廉明,得益于良好的家风。苏丛的父亲苏林就以敦厚著称,在野外捡到金子,等不到主人,就在树上贴出告示,寻求失主,直到完璧归赵。

1539年,苏丛跟随嘉靖皇帝巡幸承天,抵达卫辉时,嘉靖的行宫起火,苏丛因为护驾有功而得到提拔,却因弹劾武定侯郭勋忤逆旨意,被罢官回家。4年后再被启用,直到去世。

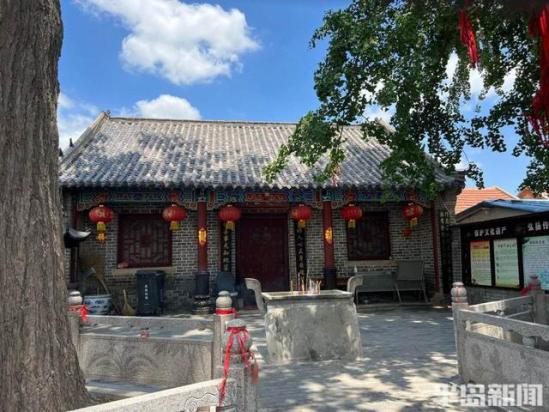

灵山卫关于苏丛的故事很多,传说他因家境贫寒,常年借读在城隍庙里。庙后有个水湾,叫仓湾,因旁边建有大型城防储备仓库而得名。仓湾水阔,蒹葭茂密,红蓼丛生,北接北门,南通界河,是灵山卫最大的水湾。幽静之地,本是读书圣地,谁知,一到夏日,就蛙鸣不断,搅得苏丛心烦意乱,无法读书。盛怒之下,苏丛写下了请求群娃不要鸣叫,莫妨碍他读圣贤书的字条,百姓流传为“湾里的青蛙蛤蟆,不准你咕咕呱呱,光准你蹬歪劈叉”,当然这是否为苏丛所写还是百姓俗语,我们已不得而知。且说苏丛把纸条扔进了仓湾,湾塘顿时一片静寂,只剩皓月当空、鲤鱼跃水的景象。这则故事被称为苏御史“书纸镇蛙”。

还有,传说苏丛当官与海瑞有关。海瑞因小人陷害被罢官。归乡途中,无人接待。唯独举人苏丛在寒风中等候,把海瑞接到家中,尊为贵宾。然而,当海瑞复官又路过灵山卫时,苏丛没有迎接。海瑞很好奇,主动登门拜访,苏丛解释说:“大人,你不做官时,是平民,我把您当成好友对待。现在您是朝廷大臣,我是平民,不能随便见您。”海瑞非常感动,便把他带进京城任职。虽然开始官职很小,遭到嘲笑,苏丛却并不气馁,发奋图强,努力学习,终于一步步发展成为百姓爱戴的监察御史……

走出城隍庙,来到仓湾,听完殷主任讲述的苏丛故事,看到一池碧水和荷花,没有听到蛙鸣,却能感受到来自数百年前的敬意和自豪。

就在承恩路与云坛路路口,北门里村委会北侧,有一块石碑,上书王进士府。殷常伟告诉半岛全媒体记者,这里是是清康熙丙辰科(1676年)进士王请试的府第。房子建于清朝,灰砖黛瓦,古朴淳厚。“现在进士府第的大部分房屋已拆除,就留下这处二进院落”。

由于大门紧锁,未能入内,据介绍,大门立砖砌影壁,绕过影壁是一排十间坐北朝南正房。房屋小式硬山建筑,飞椽出檐,石基清水砖墙。

王请试的父亲王经世,以孝著称,好读书。因为家贫缺衣少食,冬天在邻家借读,一回家就把棉衣给父母暖身,以岁贡授南直隶扬州府通判,卓有善政。他的儿子王请试就是王进士,青出于蓝,在当地故事很多。

在《灵山卫志》中,记载着王进士赶考的经历:在进京赶考的路上,王请试得到了山东老乡的帮助,感激万分。两人相约一起进京赶考。谁料,书生有赌博的恶习,王请试苦劝未果。王请试按时备考参考,书生则混迹赌场,输光盘缠,非常落魄。王请试请他吃饭,并给了他一些银两,相约一起回家。第二天,王请试等不到书生,寻到赌场,发现他正在酣战。无奈,王请试只得自己启程回家。书生因赌光钱财被赶出赌场,找不到王请试便找他撒气。一路要饭回家,一路说灵山卫人的坏话。可他发现,无论走到哪里,都得到店家的热情招待。一日,他好奇地问一个茶馆的老板:“老板,你可知道我的姓名?为何对我如此慷慨?”店家说并不认识他,但有人提前帮他付了茶钱和饭钱,说会有一个脸上有青胎记的书生路过,请店家管吃管喝,无须付钱。书生这才恍然大悟,原来王请试用心良苦,怕他赌博,所以才一路帮他,“这才是真正的君子啊!”

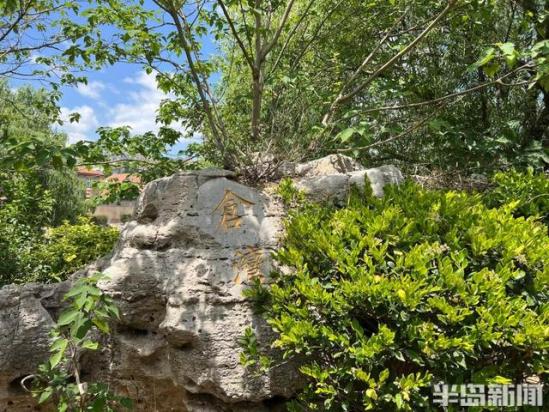

第四回 烽烟已散尽,古迹供凭吊

走在灵山卫的街道上,金戈铁马的硝烟已经消逝了600年,平静的生活让灵山卫成为一处安宁的家园。“藏身”于高楼大厦之后,与喧嚣的公路相邻,却像有无形的屏障隔开一般,仿佛是两个世界。

灵山卫建立后,经历过战争。那是明正德六年(1511年),农民起义军刘六、刘七率众攻打灵山卫城。卫城守军与之殊死搏战,最终城池被攻破,指挥佥事唐钺被杀。胶州官府派重兵对农民起义军围剿杀戮,迫使他们弃城转战攻打即墨营地。

近200年后,灵山卫再遭侵袭。

康熙四十八年六月,农民起义军杨阿大率众欲从海上登陆,偷袭灵山卫城,谁知,暴风雨突袭,船只被困在了黑石阑,他们派人去村里寻找食物的时候,被村民告密。灵山卫指挥佥事立刻派营兵乡勇前去围剿捉拿,捕获19人。

可见,灵山卫的百姓们时刻准备着击退入侵者。在时而作战,时而耕作的岁月中,灵山卫人世代繁衍,度过了漫长的时光。

“烽烟摇海月,戍角散秋霜”。

随着倭寇之患消除,沿海的卫所逐渐失去了海防的作用。雍正便派遣山东巡抚视察裁撤。雍正二年二月初二,山东巡抚陈世倌遵旨亲临灵山卫详查形势,随后上奏朝廷《请留边卫永固海防疏》,详细陈述灵山卫海防地位的重要性及保留灵山卫的重要意义,极力吁请保留灵山卫。9年后,河东总督王士俊复议裁改,上奏《吁请改县公呈》。最终,在雍正十三年,也就是1735年,灵山卫被裁,并入胶州,由海防重镇变成了一般村镇。古城逐渐荒废,甚至倒塌。

“漫说古今兴废事,乡村回首半凋沦”,苏潜修在修《灵山卫志》时,应该会感叹于灵山卫的兴衰之路。

百余年后,清代咸丰七年(1857年)的一天,灵山卫故城旁出土了三件青铜器,惊艳世人。这三件青铜器是著名的齐国官制铜量,根据铭文记载,三量之名分为“子禾子釜”“陈纯釜”“左关钚”,现在称为齐国三量。三件铜量是战国时期最具代表性的齐国量器,也是迄今为止中国发现最早的齐国量器,是研究古代度量衡制及齐国史的重要资料,不仅在中国计量史上具有重要意义,而且对齐国政权更迭也起到了重要作用,同时也为研究古代安陵、安阳的位置提供了证据。现在凡讲中国计量史必讲齐国三量,是国家级重要文物。

出土文物,为这片土地赋予了更深厚的历史地位。

灵山卫,曾经是北方海防重镇中的一颗璀璨的明珠,沿海修筑的近二百个卫所,虽然应于军事目的,但客观上进行了沿海开发,其长时间的大规模移民、屯垦,无疑促进了沿海边区的繁荣发展。殷主任说,明洪武、永乐年间(1368~1424年),灵山卫原有行政村,大部分是明洪武、永乐年间随军从云南、山西、江苏、海州一带迁来,经常说的山西洪洞县大槐树就是当时朝廷安排移民的集结点和分散点。

只是闭关锁国的政策,将它强行熄灭。千年古镇曾经的辉煌归于平静,泯然若普通村镇。历史虽已远去,但古镇曾经的辉煌却仍有迹可循,古城墙、古炮台、延绵的齐长城遗迹乃至古地名都被后人列入文物保护名录,纳入城市规划保护名册,成为灵山卫这座海防要地的历史见证。